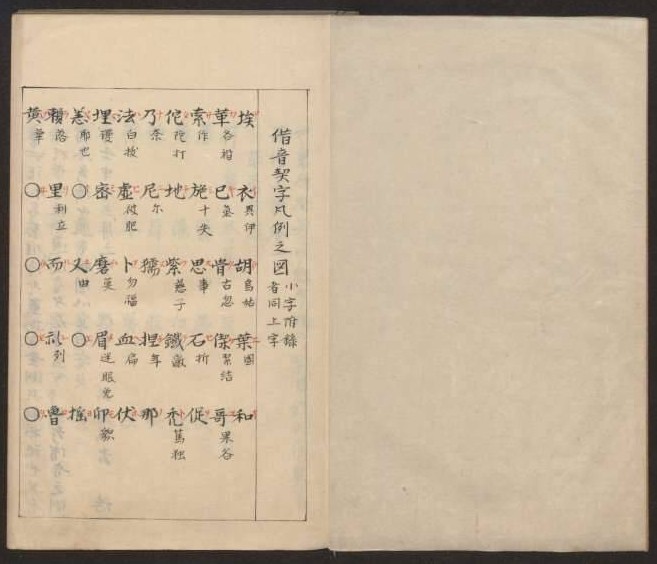

図1『詩経小識』表紙

図1『詩経小識』表紙2025.8.19

図1『詩経小識』表紙

図1『詩経小識』表紙

昨今、AI と人間にはどのような違いがあるのか、というテーマをよく見かけます。それはコンピュータに関わりのある研究者たちだけでなく、脳科学者はもちろん、言語学者、哲学者もこぞってこの命題に向き合っていると感じます。そうした中、いくつかの著作を読んでみましたが、その中で、AIには言葉に付随する感覚がない、身体性がないというようなことが書かれているものがありました。次にくる言葉を上手く選んで、高度なことまで解説してくれたり、読みやすい文章を創り出したりするAIには、たしかに言葉につなげられる視覚、嗅覚、触覚、味覚やさらにいえば霊感のようなものは今のところ無いようです。

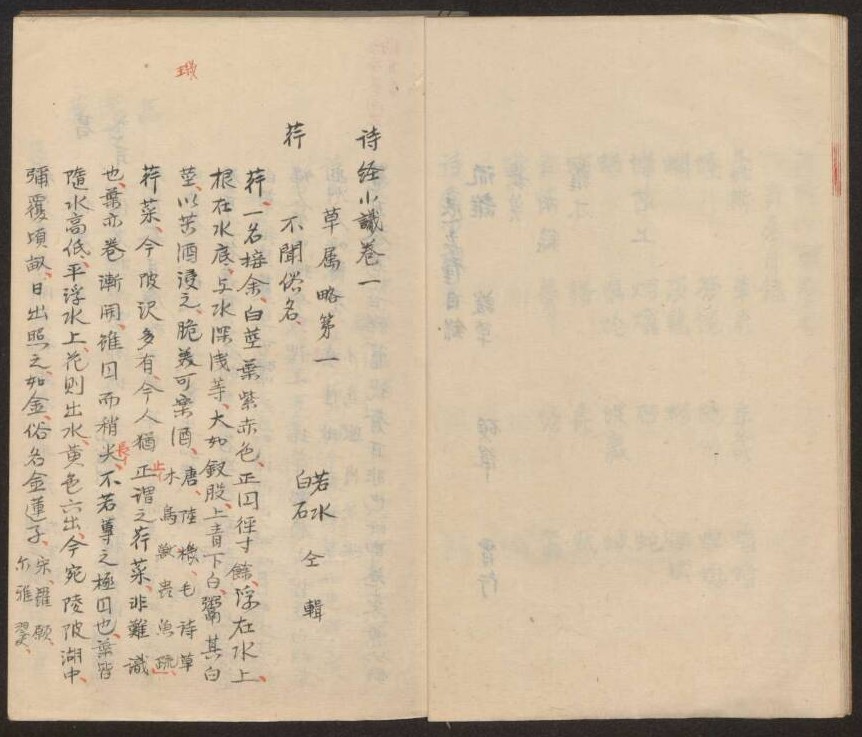

今月ご紹介する『詩経小識』は、中国古代からのうたを集めた『詩経』を解釈するために作られた注釈書です。『詩経』は紀元前11世紀から紀元前7世紀とも6世紀ともいわれる非常に古い時期の漢詩が収載されている書で、そのように古い詩では動植物を表す言葉も異なり、何を表しているのか解説がないとわからないために、作られています。

有名なところでは、「蘭」というと現代ではシュンランやカトレア、シンビジウムなどの植物を思い浮かべますが、古代中国では「蘭」はフジバカマを指していました。例えばこの「蘭」が詩の中に出てきたとき、異なる植物を思い浮かべては、本当の詩の描く風景や作者の心情が理解できません。『詩経』の中の漢字が何を表すかを知ることで、漢詩を読んだ時に感じるものがきちんと伝わってくるのです。

その意味で、人間にしか味わえない五感を使っての詩の観賞を、この『詩経小識』は手伝ってくれます。AIにはわからない、人間ならではの楽しみです。

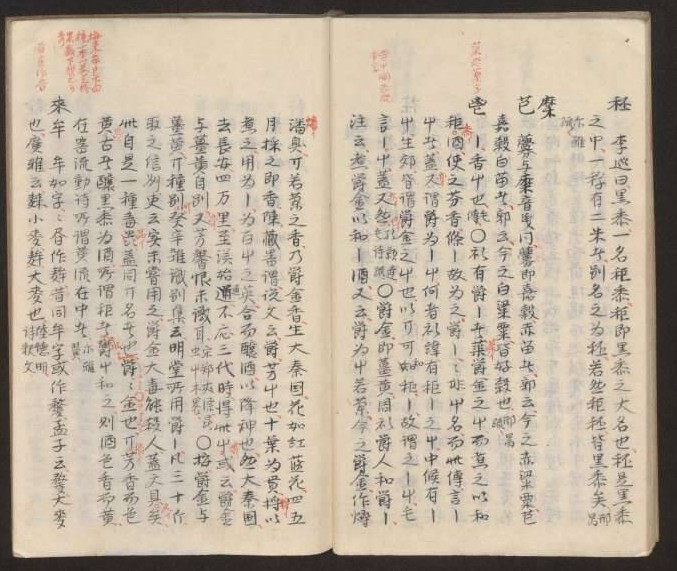

編者の稲生若水(1655-1715)については、過去に展示会「江戸の本草家と出会う」を開催した時、調べてありました。

稲生若水

江戸生まれ。名を宣義、字を彰信。通称、正助。若水は号。別号に白雲道人。父は淀藩御殿医。医学は父から、本草学を福山徳潤(大阪)に、儒学を伊藤仁斎(京都)に学んだという。元禄6年、若水の学識の高さは評判となり、金沢藩に儒者として仕えることになる。『本草綱目』を補う博物書『庶物類纂』の編纂を命じられ、京都にて研究を進め、隔年には金沢に出仕するという生活を送った。1697年よりこの執筆を始め362巻を書き上げたところで病を得て死去。その後、若水の子である新助、丹羽正伯らが638巻を書き、合計1000巻の書物として完成させて、時の将軍8代吉宗に献上された。彼の門からは丹羽正伯のほか、松岡恕庵、野呂元丈が出た。展示の『炮炙全書』は薬物の選品を論じた本。編著書は、『詩経小識』(1709)、『本草図翼』(1714)、『庶物類纂』(1738刊)。

この『詩経小識』は、新井白石が後の6代将軍家宣となる綱豊に進講する時にまず絵図が作られ、その文字資料として成った書物ですが、稲生若水は十年以上の年月をかけ、絵図とその資料との校正に努めていたようです。辞書や図鑑の編集には膨大な労力が必要で、1000巻の『庶物類纂』をも手がけた稲生若水は、大変な苦労があったと思います。現代の情報ネットワーク時代なら、市民サイエンティストにも参加してもらって、どのような資料が作れるでしょうか? その土台として、こうした江戸の本草家の労作を使うのも面白いことかもしれません。

図2 『詩経小識』巻頭の借音契字凡例之図

図3 同本 巻一の始め

図4 同本 書入れのある本文

*なお、研医会図書館所蔵『詩経小識』の全部の画像は国文学研究資料館のデータベースで公開されています。

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100246865/1?ln=ja